こんにちは。

QAエンジニアの須﨑です。

今回、6月末に開催されたJaSST'25 Kansai(以降JaSSTと記載)に参加した際の感想について、述べてみたいと思います。

実は、JaSSTの参加は今回が初めてでした。

JaSST登壇までの取り組みや、JaSST当日の様子、登壇を終えての心情の変化などについて述べてみたいと思います。

「目次」

JaSST Kansai公式サイトは以下となります。

https://jasst.jp/kansai/

JaSST登壇までの準備

JaSST参加・登壇は、開催の2ヶ月前ぐらいに参加を申し出ました。

申し込んだ理由としては、以下が挙げられます。

- 元々参加してみたかった

- 関西のQAやテスト関連の方と交流をしてみたい

- 関西へは行ったことがないため、いってみたい

参加・登壇はスムーズに決定し、早速JaSST登壇のプレゼン資料の作成に取り組みました。

プレゼン資料の候補ピックアップ

まずは、プレゼン資料の候補をピックアップしました。

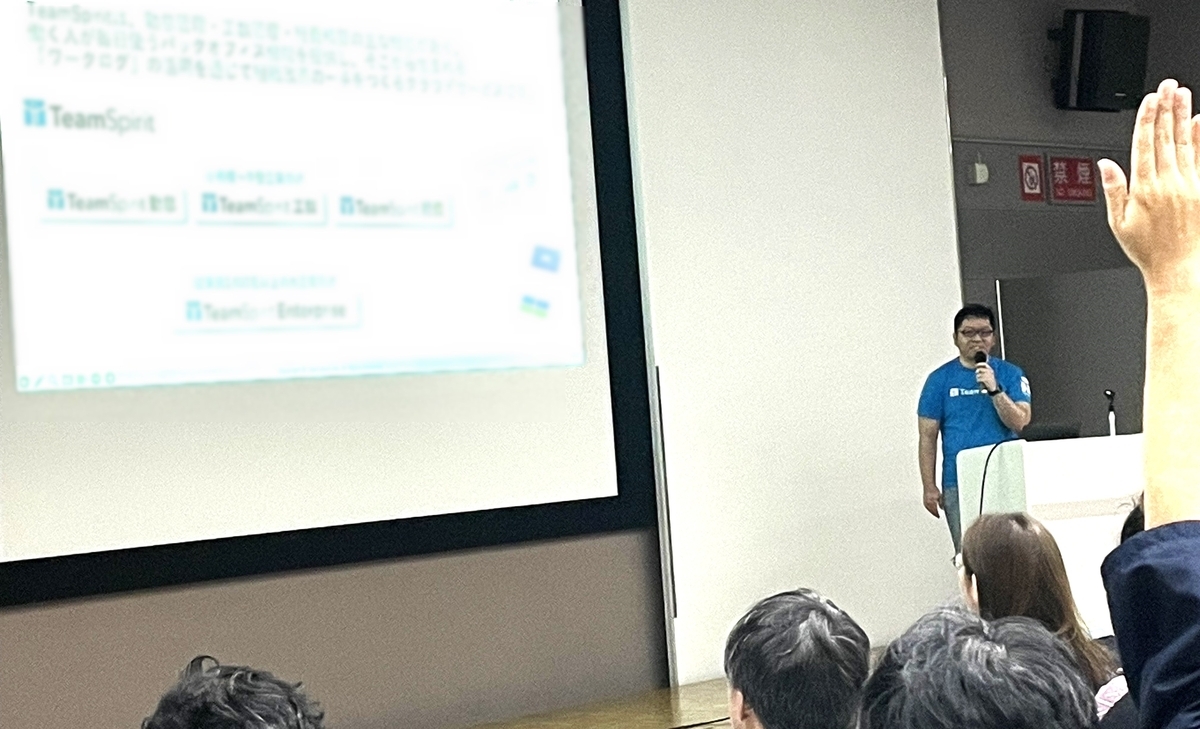

私は、TeamSpirit の経費機能や新機能を開発するチームに所属しており、開発関連の内容にしたいと思いました。

過去携わった開発として、以下があります。

- オフショア開発

- 保守開発

- 新規プロダクト開発

以上からどれにしようか迷いましたが、いずれも共通した内容がありました。

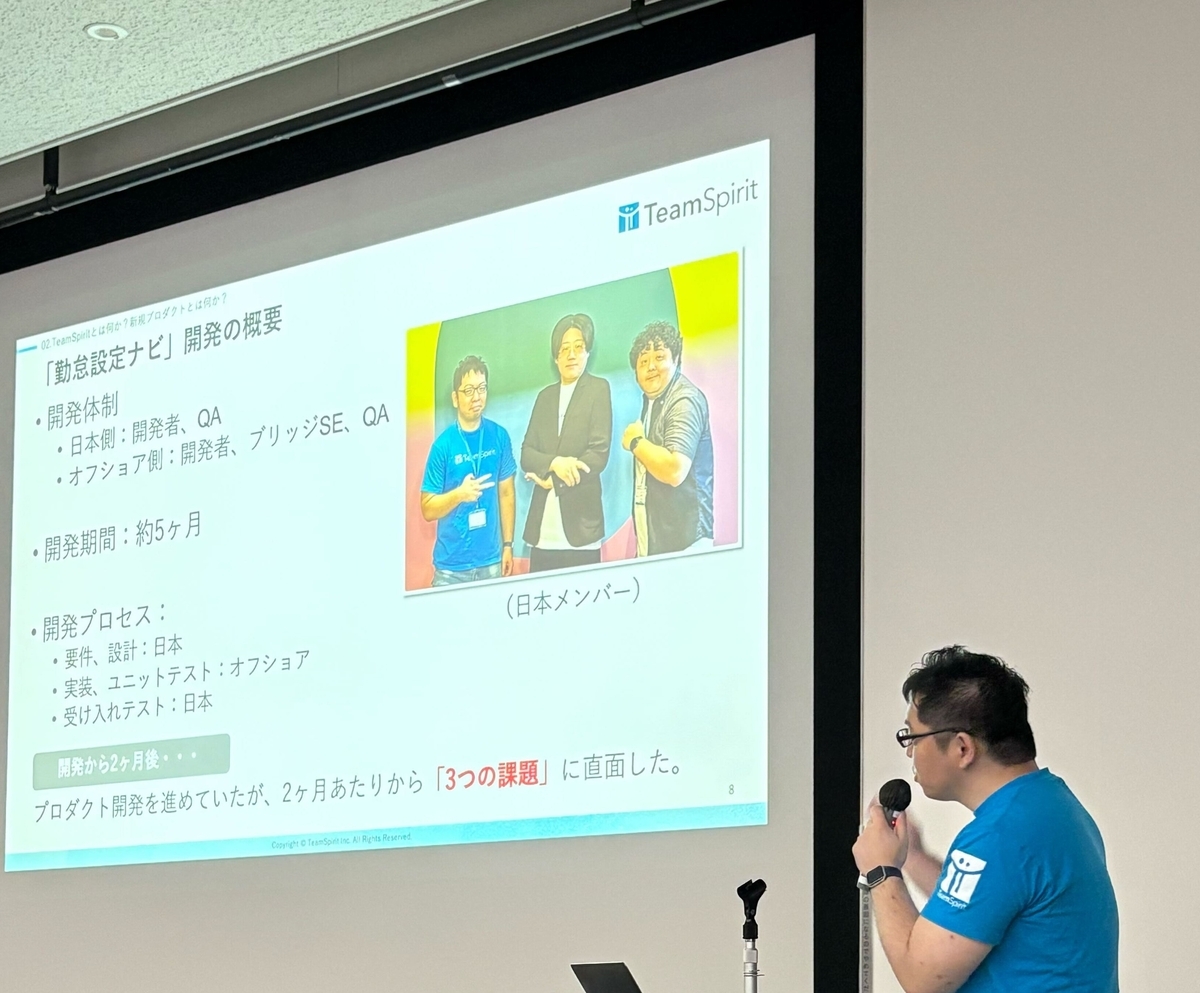

それは、「勤怠設定ナビ」というプロダクト開発です。

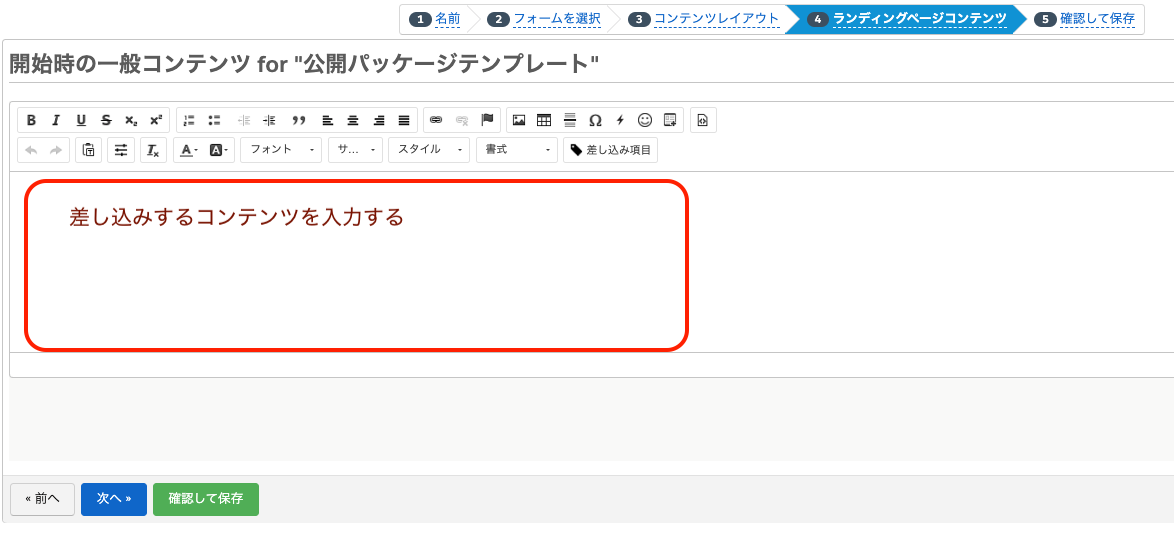

「勤怠設定ナビの概要」

https://www.teamspirit.com/news/product/001213.html

勤怠設定ナビは、オフショア開発、新規プロダクト開発、保守開発にも関する内容でした。

私にとってとても感慨深い開発でした。

オフショア開発チームとの新規プロダクト開発で、検知した課題と課題に対して改善したことを述べようと思い至りました。

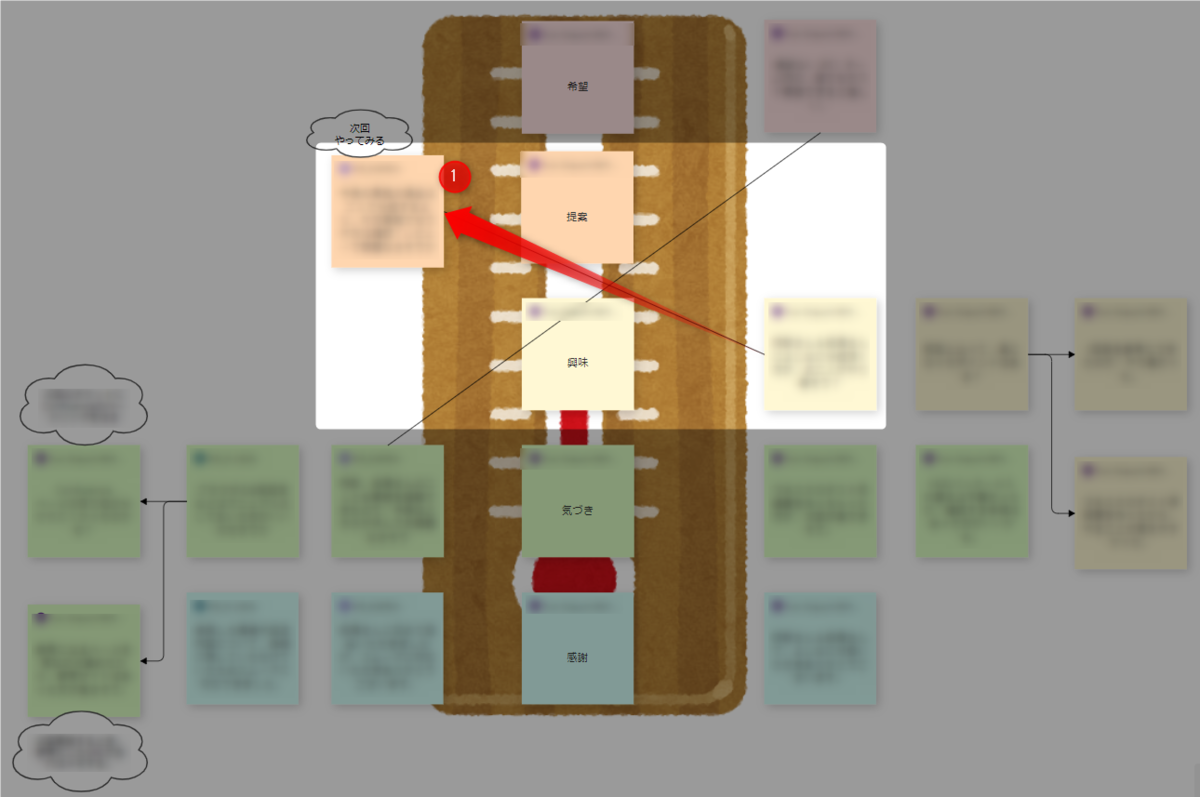

プレゼン資料作成、完了まで

プレゼン資料の作成の流れとして、以下のように取り組みました。

- ストーリー立て

まずは、箇条書きでストーリー立てて書きました。

その後は、文字数をあまり気にせず、伝えたいことを書き出してみました。 - レビューの繰り返し

レビューは、QAメンバーやリーダーに確認頂きました。

レビューで指摘があった箇所の修正や、スライドの文字数やレイアウトを調整して、プレゼン資料のみやすさ・読みやすさを工夫しました。

レビュー回数は複数回要しましたが、回数を重ねることで、プレゼン資料のクオリティは上がったと思います。 - 資料作成以外の取り組み

資料作成以外で、プレゼン登壇に向けての取り組みも行いました。

私は、過去にイベント等で登壇してプレゼンする経験がなく、登壇当日は特に緊張すると思い、短期間ではありましたが、プレゼン時のポイントを書籍等で学びました。

プレゼンで取り入れたものとしては、以下となります。

- 特に伝えたいキーワードや内容をリピートして伝える

- 赤裸々な感情(ドキドキ、ワクワクなど)を用いて話す

- 話すだけではなく、身振り手振りも用いる

- プレゼンのブラッシュアップ

レビューやリハーサルを繰り返し実施し、プレゼン資料やプレゼンのブラッシュアップを登壇当日まで行いました。

各スライドの「ノート」部分に、話す際の補足を入れたり、力を入れて話すスライドでは、感情を込めたり工夫しました。

JaSST当日

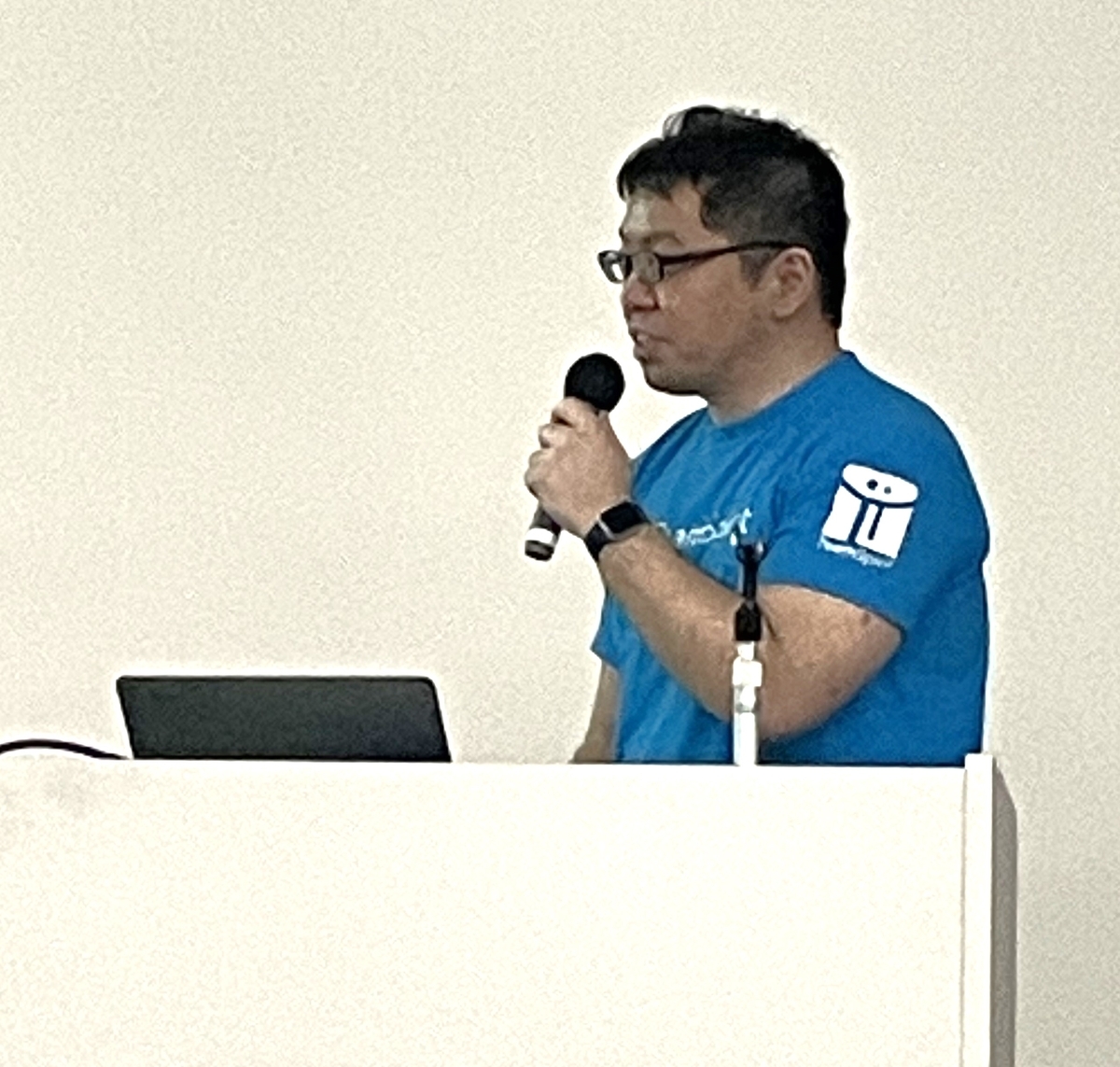

当日は、会場に早めに着くことができ、登壇までの準備等進めました。

登壇した際に感じたこと/思ったこと

登壇の直前までは、正直ずっと緊張していました。

私は午前のセッションで、順番としては4番目でした。

登壇前までは緊張が続いていましたが、登壇の順番となり、名前が呼ばれて登壇しプレゼンし始めたら、吹っ切れて自然体で話す事ができました。

アドリブも取り入れたりして、会場の反響も良かったのではないかと思います。

自己紹介時に、趣味の筋トレについて話したところ、注目を得る事ができました。

プレゼンは時間内に収まり、概ね成功したと思いました。

嬉しかったのが、登壇直後に質問や声を掛けてくださった方がいました。

オフショア開発に関する悩みや課題についてなど、共感頂いた部分もあった旨を話したりしました。

登壇後は、リラックスして他登壇者のプレゼンを聞くことができた。

テストやQAに関する悩みや課題に対して、どのように対応したかなど、各登壇者の方のプレゼン内容はもちろん、プレゼンでの立ち振舞いや話し方など、色々と参考になりました。

情報交換会参加で思ったこと/感じたこと

プログラムの最後に、「情報交換会」があり、登壇された方やJaSSTに参加された方と積極的に話に行きました。

この場でも、オフショア開発で困ってること、意思疎通の難しさなど話題に上がりました。

また、普段のQAや開発の取り組みについて、気をつけていることや、AIの活用など、様々なことについて意見交換しました。

今回のJaSSTは、自社以外の方とのやり取りで、新たな気づきや刺激を受けることができました。

参加前までは、堅苦しいイメージという印象が強かったですが、いざ参加してみると、QAやテスト等の様々な情熱をもった方が参加されるため、予想よりカジュアルでとても有意義な一日でした。

JaSST参加後の変化

JaSST参加後は、プラス思考となり、業務やプライベートでの自己学習等のモチベーションアップに繋がりました。

さらに、登壇セッションや意見交換会で話題に上がった「AI」に関する取り組みを意識するようになりました。

「AI」を用いて業務効率を図り、更により良いQAやテスト活動に活かしたいと思いました。

初めての参加・登壇だったので、色々と大変でしたが、参加できて本当に良かったと思います。

最後に

チームスピリットでは、一緒に働く仲間を探しています。

興味を持っていただけましたら、ぜひお話しできたらと思います。

是非よろしくお願い致します!

最後まで読んで頂き、ありがとうございました!